N

Los 1376

Ausruf 450 €

Otterndorfer Schleusenverband (3 Stücke)

Otterndorf, 4 % Obl. 200, 300 + 500 Thaler o.D.

(von 1863) (Muster) EF-. (32)

Nicht nur alt, auch noch sehr dekorativ mit Abb. von

Dampfschiff, Pferdefuhrwerk, Segelschiff, Eisenbahn

in allen vier Ecken sowie Otter in runder Vignette.

Überdruckt mit “Schema”. Mit Kupons. Dazu die Be-

kanntmachung der Anleihe als Beiblatt zum Ottern-

dorfer Wochenblatt und Anzeiger Nr. 29.

Die Planung der Verbindung zwischen Unterelbe und Unterweser geht auf

frühe Verträge des Jahres 1542 zwischen Sachsen-Lauenburg, Bremen

und Hadeln zurück. Ein erster Streckenabschnitt, der 1608/09 entstand,

wurde auf Veranlassung des Erzbischofs von Bremen wieder zugeschüt-

tet. Neuerliche Grabungen erfolgten 1661 und 1768 bis 1773. Nachdem

auch ein französisches Vorhaben (1806-11) nicht über das Planungsstadi-

um hinauskam, begann man endlich 1852 mit dem Bau der Otterndorfer

Schleuse und der Verbindung der Elbe mit dem Bederkesasee. Der Kanal,

der ursprünglich eine Hochwasserschutzmaßnahme darstellte, erwies

sich als verkehrstechnisch überaus nützlich, woraufhin man den Bederke-

sasee mit der Weser bei Bremerhaven durch einen weiteren 11 km langen

Kanal verband, der - über eine Schleuse bei Lintig - vom Bederkesasee

zur Geeste führt. Der Bau einer dritten Schleuse auf der Geeste bei Schiff-

dorf machte die Geeste einerseits von der Tide unabhängig, führte ande-

rerseits aber dazu, daß die Fahrwassertiefe für den Schiffsverkehr zu ge-

ring wurde und durchgehender Verkehr nach 1898 nicht mehr möglich

war. Nachdem man 1935 bis 1937 den Kanal vertieft hatte, nahm auf ihm

indes der Schiffsverkehr wieder zu und wurde durch weiter Baumaßnah-

men 1957 bis 1961 - einschließlich der Errichtung eines Tidesperrwerks

auf der Geeste bei Bremerhaven - auf der ganzen Strecke gefördert. 1968

wurde die Schleuse Otterndorf nochmals erweitert für Schiffe bis zu 57m

Länge, 5,20m Breite und 1,50m Tiefgang. Doch nach 1973 ging das Gü-

terverkehrsaufkommen ständig zurück, so daß die Baumaßnahmen und

Instandsetzungsarbeiten der letzten Jahrzehnte im wesentlichen der Was-

serwirtschaft und der Sportschifffahrt zugute gekommen sind.

Los 1377

Ausruf 250 €

Palmen-Garten-Gesellschaft

Frankfurt a.M., 3,5 % Partial-Obl. 500 Mark

1.7.1898 (Auflage 600, R 9) VF. #1021. (2)

Teil einer Anleihe von 1 Mio. Mark für Erweiterungen

des Palmengartens. Ausgesprochen dekorativ mit

Abb. des Gebäudes. Untere Ecken defekt.

Seinen Ursprung hat der Palmengarten in dem 1868 gegründeten “Ver-

ein zur Förderung des öffentlichen Verkehrs”. Als 1866 Nassau nach

dem deutschen Krieg an Preußen fiel, musste Herzog Adolf von Nassau

seine Residenz in Biebrich aufgeben. Aus seinen Gewächshäusern und

Wintergärten wurden daraufhin etwa 30.000 Pflanzen für den Palmen-

garten erworben. Eröffnet wurde der Palmengarten am 16.3.1871, das

Haupthaus aber schon 1878 durch Feuer zerstört. Es wurde ersetzt

durch das noch viel prachtvollere große Gesellschaftshaus. Danach

mehrfache Erweiterungen, u.a. durch Erwerb von Rothschildt’scher

Grundstücke. Ursprünglich war die Dauer der Gesellschaft bis 2017

festgesetzt, erst danach sollte das Gesamtvermögen der Stadtgemein-

de Frankfurt zufallen. Tatsächlich geschah das aber schon in den 30er

Jahren, nachdem die Palmengarten-Gesellschaft die hohen Betriebsko-

sten nicht mehr tragen konnte.

N

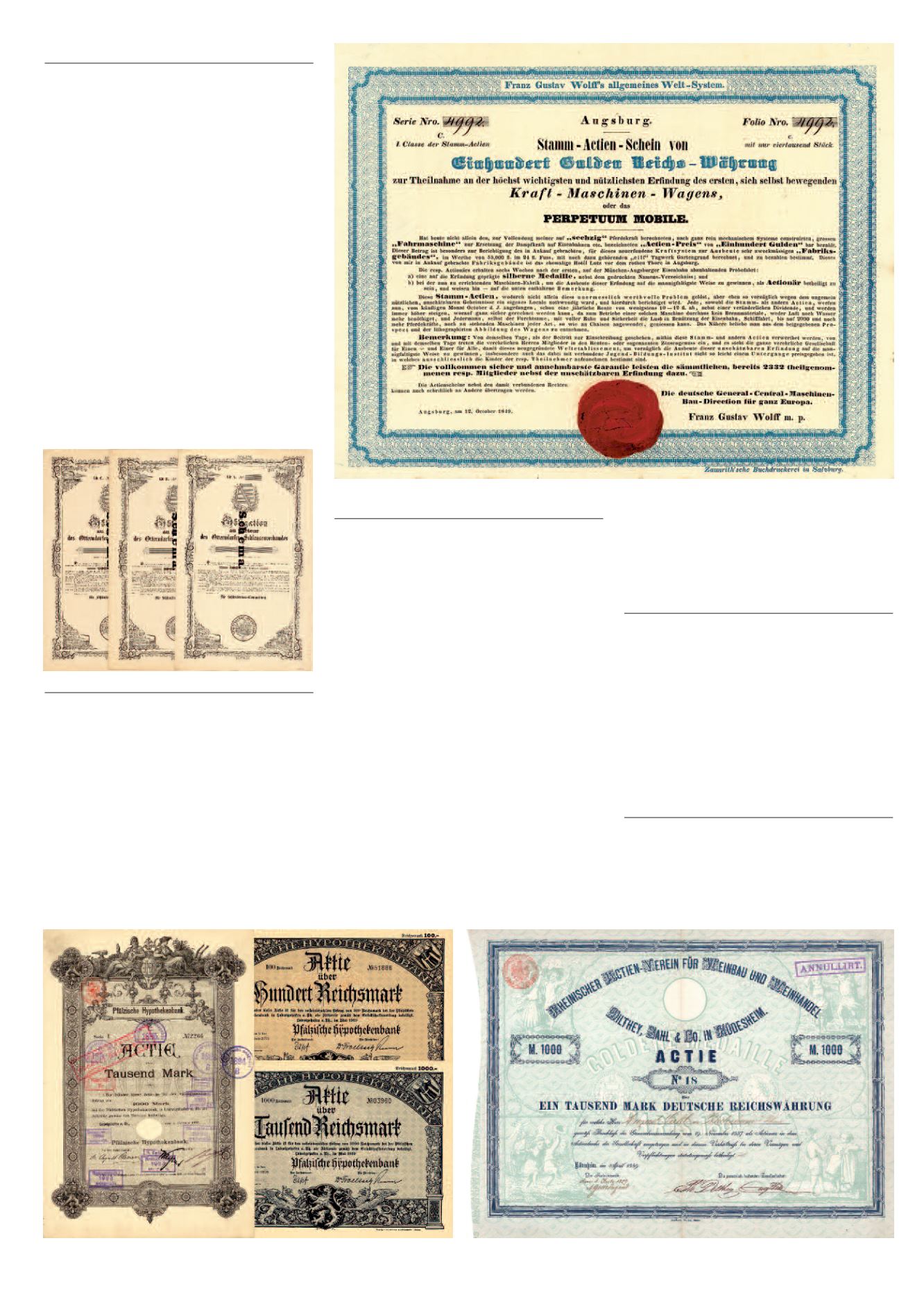

Los 1378

Ausruf 3.500 €

Perpetuum Mobile

Augsburg, “Franz Gustav Wolff’s allgemeines Welt-

System”, Stamm-Actien-Schein 100 Gulden

12.10.1849 “zur Theilnahme an der höchst wichti-

gen und nützlichen Erfindung des ersten sich selbst

bewegenden Kraft-Maschinen-Wagens, oder das

Perpetuum Mobile” (R 9) EF-VF. #4992. (68)

Blau/schwarzer Druck mit verzierter Umrahmung und

rotem Lacksiegel. Von dieser ebenso kuriosen wie

bedeutenden Rarität wurden in den 1980er Jahren in

Österreich nur 7 Stücke gefunden, eines davon be-

sitzt inzwischen sogar das Deutsche Museum in

München.

Als Produktionsstätte für diesen Wagen hatte der “Erfinder”, der aus Böh-

men stammende Porzellanmacher Franz Gustav Wolff das ehemalige Ho-

tel Lutz vor dem Rothen Tore in Augsburg vorgesehen, für dessen Ankauf

der Emissionserlös verwendet werden sollte. Wolff bezeichnete sich gar

nicht bescheiden als “die deutsche General-Central-Maschinen-Bau-Di-

rection für ganz Europa”. Er behauptete, eine “Fahrmaschine” von 60 PS

fertig konstruiert zu haben, die ganz ohne Brennmaterialien laufen sollte,

in der Leistung auf 2.000 PS zu steigern sei und die Dampfmaschine bald

völlig ersetzen würde. Schon wurde eine Probe-Fahrt auf der München-

Augsburger Eisenbahn angekündigt. “Diese Stamm-Actien”, verspricht

der Text, “werden immer höher steigen, worauf ganz sicher gerechnet

werden kann ... Das Nähere beliebe man aus dem beigegebenen Prospect

und der lithographirten Abbildung des Wagens zu entnehmen.” Der Text

der Aktie spricht unmißverständlich von “I. Classe der Stamm-Actien mit

nur viertausend Stück”, doch nicht einmal die Tatsache, daß Wolff noch

Nummern weit jenseits der 5000 unter’s Volk brachte, öffnete den vor Gier

blind gewordenen Aktienzeichnern die Augen für die Tatsache: Das Per-

petuum Mobile war nichts weiter als ein groß angelegter Schwindel. (Ähn-

lichkeiten mit jüngsten Ereignissen am Neuen Markt sind nicht beabsich-

tigt und rein zufällig - und wir können nichts dafür, das der Name Wolff

auch fünf Buchstaben und zwei F hat). Auch die gerichtliche Verfolgung

Haf.., äh, Wolffs bis in das Jahr 1860 brachte den geleimten Geldgebern

keinen roten Heller zurück. Im Gegenteil: Nachdem der ganze Betrug so

prima funktioniert hatte und die damals sehr eingeschränkten Kommuni-

kations- und Informationsmöglichkeiten potentieller Geldgeber das Risiko

denkbar gering erschienen ließen, zog Wolff einige Jahre später den glei-

chen Schwindel noch einmal in Österreich ab. Die dabei verteilte Einla-

dung zur Probefahrt im Mai 1865 bei Linz erging von niemand geringerem

als “Im Namen der allerheiligsten untheilbaren Dreieinigkeit”. Den poten-

tiellen Aktienzeichnern, waren sie nur gutgläubige Katholiken, sollte wohl

die Vorspiegelung göttlichen Beistands jeden Rest eines Zweifels neh-

men, daß das Perpetuum Mobilie funktionieren würde.

Los 1379

Ausruf 120 €

Pfälzische Hypothekenbank

Ludwigshafen

a.Rh., Actie Ser. V 1.000 Mark

1.7.1896 (Auflage 1000, R 9) VF. #4947. (25)

Äußerst dekorativ, Löwen-Vignetten in den Ecken,

Putti und Allegorien in der Umrandung. Originalunter-

schrift des Vorstands, für den Aufsichtsrat Faksimile-

Unterschrift Dr. August Clemm (1837-1910), Mitbe-

gründer der BASF und ihr langjähriger Aufsichtsrat-

vorsitzender, Präsident der Pfälzischen Eisenbahn.

Gründung 1892. Die Gründung der Bank bildete den Abschluss langjähri-

ger Bestrebungen nach Errichtung eines Bodenkredit-Institutes, das den

pfälzischen Verhältnissen besondere Rechnung tragen sollte. 1990 auf Be-

treiben des gemeinsamen Großaktionärs Dresdner Bank Verschmelzung

mit der 1868 in Meiningen gegründeten Deutschen Hypothekenbank.

N

Los 1380

Ausruf 450 €

Pfälzische Hypothekenbank (9 Stücke)

Ludwigshafen

a.Rh., Aktien von 1892 bis 1929

EF-VF. (48)

Aktien 1.000 Mark 1.2.1892, 1.5.1893, 31.3.1894,

31.3.1895, 1.1.1908, 15.10.1908, 1.11.1922, 100 RM

+ 1.000 RM Mai 1929. Hochdekorative Stücke mit

Löwen-Vignetten in den Ecken, Putti und Allegorien

in der Umrandung.

153

Los 1378

Los 1380

Los 1397