N

Los 1210

Ausruf 600 €

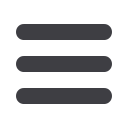

F. Wöhlert’sche Maschinenbau-Anstalt

und Eisengiesserei AG

Berlin, Prior.-Actie 600 Mark 7.11.1881 (R 8) VF+.

#4982. (68)

Eine finanzhistorische Delikatesse mit hochinteres-

santer Geschichte, noch dazu grandios gestaltet mit

großer Ansicht einer Dampfmaschine und der großen

Fabrik im Hintergrund, vor der stolz ein Schmied und

ein Ingenieur posieren. Die Umrahmung ist mit Rank-

werk und Handwerkersymbolen reich verziert, zwei

Nebenvignetten am unteren Rand zeigen eine Wöh-

lert-Lokomotive und einen großen Lokschuppen. Die

Aktie ziert auch die Titelseite des vom VDMA heraus-

gegebenen Wirtschaftsgeschichts-Klassikers “100

Thaler Preussisch Courant”. Kpl. Kuponbogen an-

hängend.

Friedrich Wöhlert (1797-1877) arbeitete bis 1836 bei der Neuen Berliner Ei-

sengießerei, wechselte dann zu August Borsig (wo er am Bau von dessen

erster Lokomotive beteiligt war) und sammelte ab 1841 Erfahrungen im

Bankgeschäft bei der Preußischen Seehandlungs-Societät (später die

Preußische Staatsbank). 1843 gründete er an der Chausseestraße in un-

mittelbarer Nachbarschaft der Borsig’schen Fabrik seine eigene Maschi-

nenbau-Anstalt. Weitere Nachbarn im damals berühmten “Maschinenbau-

Viertel” waren die Fabrikanten Egells mit der ersten nichtstaatlichen Gie-

ßerei und Schwartzkopff, ebenfalls eine Größe im Lokomotivbau. Neben

Lokomotiven (deren erste er 1848 ablieferte) produzierte Wöhlert Werk-

zeugmaschinen und Eisenkonstruktionen. Angesichts seines fortgeschrit-

tenen Alters und der ungelösten Nachfolger-Frage ließ er sich 1872, wie

viele andere angesehene und erfolgreiche Unternehmer seiner Zeit auch,

von Berufs-Gründern beschwatzen, seine Fabrik in eine Aktiengesellschaft

umwandeln zu lassen; für kurze Zeit wurde Friedrich Wöhlert AR-Vorsit-

zender. Vor der bald folgenden Krise beschäftigte die Fabrik nun über

1.000 Menschen, fast wie am Fließband lieferte sie jeden zweiten Arbeits-

tag eine fertige Lokomotive ab. 1880 übernahm die AG in Ostpreußen auch

noch die Waggonfabrik der in Konkurs geratenen Elbinger AG für Fabrika-

tion von Eisenbahnmaterial (deren Vorbesitzer bis zum Konkurs 1875 der

berühmt-berüchtigte Eisenbahnbaron Bethel Henry Strousberg gewesen

war). Über die Wöhlert’sche Gründung fallen zeitgenössische Berichte

nicht besonders wohlwollend aus: Wie üblich kauften Hermann Geber und

Consorten die Fabrik zunächst auf eigene Rechnung vor, um sie dann für

die kolossale Summe von fast 10 Mio. Mark der neu gegründeten Aktien-

gesellschaft aufzubürden. Bald darauf ging die Lokomotivproduktion in

freiem Fall von in der Spitze 130 Maschinen auf 1 herunter. Im letzten Jahr,

für das noch Zahlen erhältlich waren (1880), betrug der Umsatz 115.000 M.

Einen Ausgleich für die dramatischen Absatzeinbrüche suchte die Verwal-

tung in einer Ausweitung des Produktionsprogramms: Ab 1879 Fabrikation

landwirtschaftlicher Maschinen, ab 1880 wurden auch Dampfdroschken

(System Bollée) gebaut. Damit ist Wöhlert, was bisher überhaupt nicht be-

kannt war, zugleich auch DER ÄLTESTE DEUTSCHE AUTOMOBILPRODU-

ZENT! (Quelle: Graf von Seherr-Thoss, “Die deutsche Automobilindustrie”,

DVA Stuttgart 1974). Dies war fünf Jahre bevor 1885 Daimler zum ersten

Mal mit seinem Motorrad durch die Straßen von Cannstadt fuhr und Benz

die ersten Probefahrten mit seinem Motorwagen machte! Dem Markterfolg

des Bollée-Wöhlert-Dampfomnibus machten allerdings die Berliner Behör-

den ein Ende: Wegen der Beschädigungen des Straßenpflasters durch das

5-Tonnen-Ungetüm ordneten sie den Abbruch der sehr erfolgversprechen-

den Probefahrten des fix und fertig durchkonstruierten Fahrzeuges an.

1883, sechs Jahre nach dem Tod des alten Wöhlert und 40 Jahre nachdem

er die Fabrik gegründet hatte, ging die einstmals hochbedeutende Firma

endgültig den Bach runter: Schon Anfang 1880 war die Platzierung einer

Anleihe zur Ablösung der drückendsten Schulden und zum Erwerb der El-

binger Fabrik ein Mißerfolg, Ende 1881 unternahm die Firma mit der (am

Ende ebenfalls erfolglosen) Ausgabe von Prioritäts-Actien einen letzten

verzweifelten Versuch, ihre finanzielle Lage zu stabilisieren. Die AG-Grün-

dung war von Anfang an eine solch offensichtliche Beutelschneiderei ge-

wesen, dass schon 1872 nicht gezeichnete Teile der Aktienplatzierung wie

sauer Bier angeboten werden mussten. In einer Zeit, wo üblicherweise al-

les überzeichnet wurde, erregte das schon Argwohn. Zur Rechenschaft ge-

zogen wurde aber auch im Fall Wöhlert niemand: Als sich der Staatsanwalt

mit der Sache beschäftigte, wollte keiner der Gründer (darunter der

Reichstagsabgeordnete Braun-Wiesbaden) den Prospekt unterzeichnet

haben. “Der Prospekt scheine,” so heißt es in Berichten darüber sarka-

stisch, “gleichsam vom Himmel gefallen zu sein”. Ein Verantwortlicher wur-

de schließlich gefunden und derselbe hatte den besonderen Vorzug, dass

er schon längere Zeit zuvor mit dem Pferd im Tiergarten zu Tode gestürzt

war und deshalb nicht mehr widersprechen konnte.

N

Los 1211

Ausruf 250 €

Farbenfabrik Tauberwerke AG

Weikersheim, Aktie 1.000 Mark Sept. 1921. Grün-

deraktie (Auflage 1500, R 10) EF-VF. #648. (33)

Mit Kupons.

Gründung 1921. Herstellung und Vertrieb von Farben jeder Art. 1925 Kon-

kurs.

N

Los 1212

Ausruf 400 €

Farbenfabriken

vorm. Friedr. Bayer & Comp.

Leverkusen, Aktie 1.000 Mark 18.10.1922 (Auf-

lage 440000, R 9),

umgestellt auf 200 RM

VF.

#749720. (20)

Stück aus einer Kapitalerhöhung um 440 Mio. Mark

in Stämmen (und 30 Mio. Mark in Vorzügen), den Ak-

tionären 1:1 zum Bezug angeboten von einem Kon-

sortium unter der Führung der Deutschen Bank. Zu-

vor vollkommen unbekannt gewesen, nur 10 auf

Reichsmark umgestellte Stücke wurden letztes Jahr

im I.G. Farben-Archiv gefunden. Mit Restkupons ab

1925, lochentwertet.

Gründung 1863 in Elberfeld und Barmen, seit 1881 AG, 1912 Sitzverle-

gung nach Leverkusen. Bereits seit 1904 bestand eine Interessengemein-

schaft mit Gewinnausgleich unter den damals wichtigsten deutschen Far-

benfabriken, die 1916 wesentlich erweitert wurde (die entsprechenden

Verträge hatten seinerzeit eine Laufzeit bis 1999!). Im Jahr 1925 fusionier-

ten die Großchemieunternehmen zur I.G. Farbenindustrie AG, wobei pro

forma die BASF mit anschließender Umfirmierung die aufnehmende Ak-

tiengesellschaft war. Im Jahr der Fusion erstreckten sich die Bayer-Fabri-

ken über 430 ha, beschäftigt wurden über 8.000 Mitarbeiter. 1951 nach

Zerschlagung der I.G. Farben durch die Alliierten Neugründung der Far-

benfabriken Bayer AG. 1961 beschäftigte das Unternehmen bereits mehr

als 80.000 Mitarbeiter. 1972 Umfirmierung in Bayer AG. Ab 2002 wurden

unter dem Dach der Bayer AG als Holding die vier Konzernbereiche Pflan-

zenschutz, Pharma, Polymere und Chemie verselbständigt. Ende 2003

wurde Bayer Chemicals mit großen Teilen des Polymer-Geschäfts aus

dem Bayer-Konzern herausgelöst und als Lanxess AG an die Börse ge-

bracht. 2006 endgültige Übernahme der Schering AG, Berlin. 2014 Ab-

spaltung und Börsengang der MaterialScience-Sparte als Covestro AG.

Mit Übernahme des US-Agrarchemie-Konzerns Monsanto für 66 Mrd. $

erfolgte 2016 der größte Zukauf der Firmengeschichte.

Los 1213

Ausruf 500 €

Farbenfabriken

vorm. Friedr. Bayer & Comp.

Leverkusen, Aktie 1.000 Mark 18.10.1922 (Auf-

lage 440000, R 10),

ohne Reichsmark-Umstel-

lung

VF. #704038. (25)

Stück aus einer Kapitalerhöhung um 440 Mio. Mark

in Stämmen (und 30 Mio. Mark in Vorzügen), den Ak-

tionären 1:1 zum Bezug angeboten von einem Kon-

sortium unter der Führung der Deutschen Bank. Zu-

vor vollkommen unbekannt gewesen, nur 4 nicht auf

Reichsmark umgestellte Stücke wurden letztes Jahr

im I.G. Farben-Archiv gefunden. Mit Restkupons ab

1925, Abheftlochung.

N

Los 1214

Ausruf 300 €

Farbfabrik vormals Brönner

Frankfurt a.M., Aktie 1.000 Mark 15.11.1887

(R 10) VF+. #128. (3)

Sehr dekorative Umrandung im Historismus-Stil. Kpl.

Kuponbogen anhängend.

Franz Julius Brönner (an den noch heute die von der Frankfurter Zeil ab-

gehende Brönnerstraße erinnert) trennte sich 1846 von der Druckerei sei-

nes Vaters und gründete in den ehemaligen Kettenhöfen zwischen dem

Frankfurter Westend und Bockenheim eine chemische Fabrik für Buch-

druckfarben. Später wurde die Produktion um Teerdestillate und das be-

kannte Brönnersche Fleckenwasser erweitert. Nachdem dem Chemiker

Perkin 1856 die Herstellung einer synthetischen Anilinfarbe gelungen war,

nahm die großtechnische Herstellung synthetischer Produkte in der zwei-

ten Hälfte des 19. Jh. einen ungeheuren Aufschwung, auch die Brön-

ner‘sche Fabrik stellte nun Anilinfarben her. 1883 entwickelte Brönner ein

europaweit patentiertes Verfahren zur Gewinnung von Farbstoffen durch

Umwandlung der von Schäfer beschriebenen Beta Naphtolmonosulfo-

säure in zwei neue Beta Naphtylaminsulfosäuren. Das Patent wurde 1886

an die Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation in Berlin-Treptow verkauft

(mit Filialen in Rummelsburg, Bitterfeld, Moskau, Libau, Lyon und New

York schon damals ein Weltunternehmen der Chemieindustrie), an die

Brönner auch seine Farbfabrik verpachtete, ehe er die AG 1888 in Liqui-

dation schickte. Auf dem frei gewordenen Gelände breitete sich dann das

Westend mit seiner noblen Wohnbebauung aus.

135

Los 1209

Los 1212

Los 1223